|

|||

| 修学院離宮 上御茶屋(上離宮)隣雲亭・浴龍池 | |||

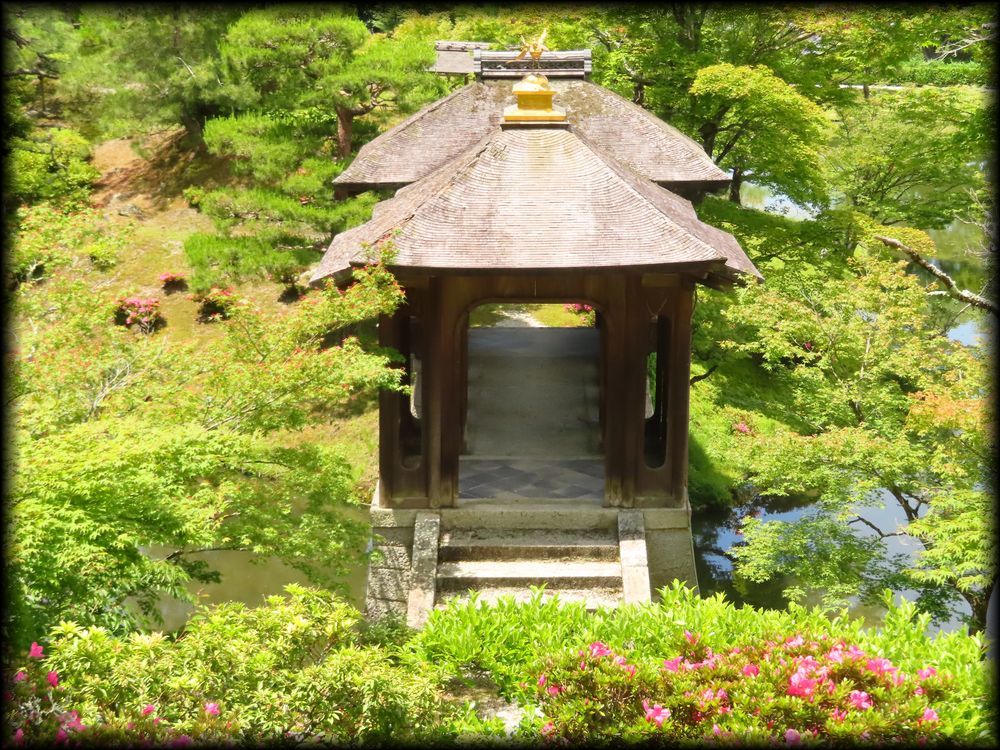

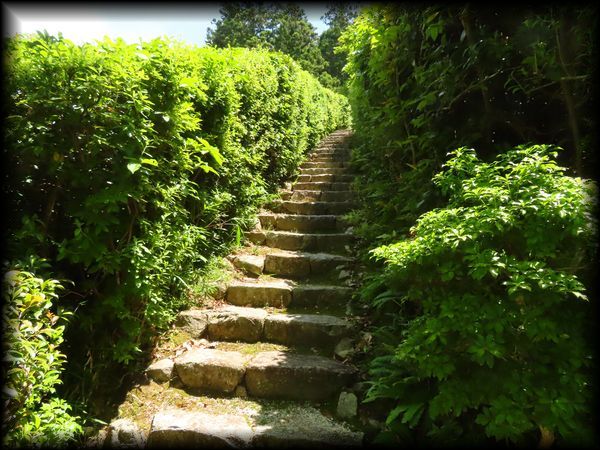

刈り込みに視界を遮られた石段を上がり、上離宮の隣雲亭に向かいます。 海抜149メートルの隣雲亭(りんうんてい)からの眺めは、眼下に広がる浴龍池(よくりゅうち)、彼方に北山連峰という絶景  浴龍池の真ん中に突き出すような形になっている島の名称は「万松塢(ばんしょうう)」。 もともとは岩肌が見えるような形状だったと推定され、まさに龍が水浴びする姿を現していたようです。  ここまで雄大に借景を取り込んだ日本庭園が江戸初期に作られた奇跡に感動します。まさに「帝王の庭」。   浴龍池から観る隣雲亭   晴天の浴龍池。背後の御茶屋山、芝生の萌え立つような緑に加え、池の浮き草や木陰の曲線などが絶妙な美しさ。 手前の立石は、舟をつなぐために使われたそうです。  離宮造営後の1824年、光格天皇時代の修理時に設置された千歳橋。 隣雲亭と並ぶ上離宮の象徴的な建造物になっています。   鳳輦(ほうれん、天皇専用の輿)をモチーフにした品格ある佇まいですが、 後水尾上皇が造営した離宮の雰囲気とは少し合わない印象も。   浴龍池北側の御舟屋とその周辺から観る千歳橋   浴龍池の土手でもある「西浜」は堰堤の役割を担うとtもに、空と浴龍池の境目となる「地平線」のような位置づけ。 借景の山と西浜の向こうに拡がる洛中の街並みを一直線に区切る構図は、画期的です。 江戸時代の初期にこの構想を具体化した後水尾上皇の壮大な意図には感動。  西浜の反対側、三保島を土橋から   それにしても美しい新緑の浴龍池――。ツアー形式じゃなかったら、ずっと眺めていたい空間ですね。  浴龍池の景観を楽しむために造営された隣雲亭に派手な装飾はありませんが、 確かにここからの絶景にはどんな装飾があっても無駄に思えるほど。この場所では、参観でもゆっくりと時間を取ってくれます。  ただ土間の敷石は凝った造りに。赤と黒の鴨川石で装飾され、「一二三(ひふみ)石」と呼ばれています。  隣雲亭から眺める京都市街。他の有名寺院でもそうですが、 修学院離宮も自然のまっただ中にあるのではなく、すぐ横まで市街地が拡がっていることが分かります。 市街地の手前に見える田んぼは後水尾上皇の意図通り、敢えて残されたもの。 現在は宮内庁が農家と契約して、耕作をしてもらっているそうです。  隣雲亭までの階段では、敢えて垣根を設けて眺望を妨げ、 上に登って初めて絶景が目の前に拡がる工夫も   こちらは冬の浴龍池。木々の緑が少ない分、千歳橋などの建造物も見えますが、 今回初めて晴天の新緑の季節に訪れて、 やはり緑が多い晴れた日の方が圧倒的に美しい!と痛感しました。   浴龍池も、新緑の季節と曇天の冬とを比べるとやはり別世界。池泉庭園を鑑賞する上で、季節と天候は大きいですね。 → 上離宮窮邃亭 中離宮楽只軒 中離宮客殿 下離宮 Copyright © Goto N. All Rights Reserved. |

|||